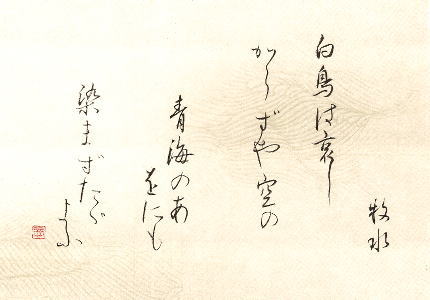

白鳥は哀しからずや空の青海のあをにも染まずただよう (若山)牧水

白鳥は哀しからずや空の青海のあをにも染まずただよう (若山)牧水 初出は雑誌に、「白鳥は哀しからずや海の青そらのあをにも染まずただよう」

白と青の対比だけに推敲して歌集に収めたこの名作ができました。歌人の意図を汲んでシラトリがハクチョウで飛んでいたか浮かんでいたか何羽いたかどこにいたかなどと研究することは避けて鑑賞したいものです。白鳥は牧水自身であり、書いている私であり、読んでいるあなたではないでしょうか。

二つの「あを」を漢字とかなに書き分けていますが、同じ発音同じ意味の言葉をなぜ書き分けるのでしょう。

三島由紀夫の「文章読本」--昭和34年初版--から少しご紹介します。(作者にも読者にも申し訳ありませんが、新仮名遣い・新字体に変えています。) 『先ごろある外人のパーティに私は行って、一人の小説家にこう尋ねたことがあります。あなた方は小説を書くときに、印刷効果の視覚的な効果というものを考えたことがありますか。彼ははっきり答えて、絶対にないと申しました。われわれから見ると、Yという字が下に長くのびていたり、Lが上に長くのびていたり、英語の印刷上の効果の多少の起伏や凸凹があるというところが面白いと思われるのですが、外国人はついぞそういうものに注意を払ったことがないらしいのです。そのかわりどんな散文であっても、外国の文章は耳からの効果がある程度大切にされなくてはなりません。もちろんそれが行進曲だの、ワルツだのというような派手な音楽的効果でなくても、無韻の韻といった音のないところから生ずる静かなリズム、人間の内的なリズムが感情にあらわれたようなリズムは、あくまでも重んじられなければなりません。しかし象形文字を持たない国民である彼らは、文章の視覚的効果をまったく考慮しないで綴ることができるのであります。

われわれにとっては、一度、象形文字を知ってしまった以上、文章において視覚的効果と聴覚的な効果とを同時に考えることは、ほとんど習性以上の本能となっております。』

このごろ口述筆記による出版が多くなって視覚的効果をあまり意識しない文章も増えているかと思いますが、あるIT関係の本に漢字は三分の一程度が良いと書かれていました。日本語は視覚的効果を考えることから完全に抜けきれるものではないようです。

「文章読本」のなかで文学と書の関係に触れる部分を抜粋してみます。男文字と女文字- 純粋な日本語とはかなであります。平がなのくにゃくにゃした形から、われわれはあまり男性的な敢然としたものを感ずることはできません。実際平がなで綴られた平安期の文学は、ほとんど女流の手になったものでありました。

- 平安朝時代には漢字が男文字と言われ、平がなが女文字と言われていました。そして『和漢朗詠集』のような漢詩の詩集が、ほとんど男性の手によって綴られ、一方、三十一文字、和歌の集には(もちろん男子もたくさん登場しますが)女性も負けずに------負けずにどころか、代表的地位を占めて活躍しました。

- 漢字によって少なくともわれわれは視覚美という厄介なものを学びました。

文章を味わう習慣- 歌舞伎に行きますと、ときどき侍が悠々たる恰好で出てきて、見台に本を置いて「どりゃ書見をいたそうか」と言って本を読み出します。 われわれはこんなふうに本を読むことはほとんどありません。昔はわれわれが字引を枕にしたり、お尻に敷いたりすると親に叱られたものですが、今ではそんなことを叱る親はありますまい。泉鏡花氏は、ほんのちょっとした字の書いてある新聞の切れはしでも、およそ字の書いてあるものは粗末にあつかうことをしなかったと言いますが、いまのマス・コミ時代に、そんなに文字を大切にしていたら身がもたなくなるでしょう。

- さっきからたびたび繰り返したように、文章を味わう習慣は、民衆のあいだでは長いこと耳から味わう習慣となっておりました。それからまた貴族のあいだでは目で味わう習慣になっておりました。目にしろ耳にしろ、日本の古典には味わわれるような文章がたいへんに多い。いわゆる美文と称されるものはその代表的なものであって、内容などはどうでもよく、ただ味わうために作られた、ちょうど見るための美しい日本料理のようなものであります。われわれはなんでも栄養があるものしか取ろうとしない時代に生まれていますから、目で見た美しさというものをほとんど考えませんが、文章というものは、味わっておいしく、しかも、栄養があるというものが、一番いい文章だということができましょう。

今も義務教育の書写が国語科に属しているように、文学と書は不可分のものでした。と過去形にしたのは将来はわからないという意味です。明治時代ころまで書の先生がたいてい漢学か和歌の先生を兼ねていたのが、私が子供のころ習った先生は絵画を教えてくださいました。今習っている先生は書だけです。(とはいってもこっそり歌の意味や選び方を教えてくださることもありますが。)だいたいの時代の流れはそのようでした。 文字を離れて文学はないし、俳句一つ飾るとしたら活字ではつまらないので毛筆でということになるあたりも日本の書というものが今後とも廃れることはないだろうと思う根拠の一つです。味わうに足る書と味わうに足る文学とは分業であっても共通の文化のなかにあると言えるでしょう。

現在残っている平安時代の古筆は歌人というより能書家の手になるものです。あの高度に発達した貴族文化の最高峰の物が分業で作られていることを思うと、明治以後、文学と書が別の道として発達し平安時代を凌ぐ書作品が生まれていることももっともなことではないかと思います。

つぎに、書と文学は似ていると感じたところを少しですが紹介します。文章を書、と置き換えて読んでみてください。

文章の実際- 私はまた、二、三行ごとに同じ言葉が出て来ないように注意します。一例が、まえに「病気」と書いたときは、次には「やまい」と書こうとします。

- 文章のなかに一貫したリズムが流れることも、私にとってどうしても捨てられない要求であります。

- 私はこうして文章を書いていますが、去年書いた文章はすべて不満であり、今書いている文章も、また来年見れば不満でありましょう。それが進歩の証拠だと思うなら楽天的な話であって、不満のうちに停滞し、不満のうちに退歩することもあるのは、自分の顔が見えない人間の宿命でもあります。自分の文章の好みもさまざまに変化して行きますが、かならずしも悪い好みから良い好みに変化してゆくとも言いきれません。それでもなおかつ現在の自分自身にとって一番納得のゆく文章を書くことが大切なのであります。

- 私はブルジョア的嗜好と言われるかもしれませんが、文章の最高の目標を、格調と気品に置いています。(中略)日本語がますます雑多になり、雑駁になり、現代の風潮にしたがって与太者の言葉が紳士の言葉と混りあい、娼婦の言葉が令嬢の言葉と混りあうようなこの時代に、気品と格調ある文章を求めるのは時代錯誤かもしれませんが、しかし一言をもって言い難いこの文章上の気品とか格調とかいうことは、闇のなかに目がなれるにしたがって物がはっきり見えてくるように、かならずや後代の人の眼に見えるものとなることでありましょう。

具体的に言えば、文章の格調と気品とは、あくまで古典的教養から生まれるものであります。そうして古典時代の美の単純と簡素は、いつの時代にも心をうつもので、現代の複雑さを表現した複雑無類の文章ですら、粗雑な現代現象に曲げられていないかぎり、どこかでこの古典的特質によって現代の現象を克服しているのであります。文体による現象の克服ということが文章の最後の理想であるかぎり、気品と格調はやはり文章の最後の理想となるでありましょう。

文章も三島由紀夫のように気品と格調を重んじる人があるのですね。多くの芸術がそうなのかもしれません。私も気品と格調ある芸術が好きで自分の作品でも最終追求したい要素です。素人でもこうして文章を書かざるをえないこともあるもので、改定前の作品に比べると少しはましになった書と文とに、満足できないながらもこれが今の精一杯の姿だからしかたないとあきらめるしかありません。