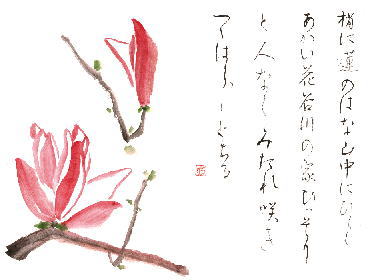

梢に蓮のはな 山中にひらくあかい花 谷川の家ひっそりと人なく みだれ咲きつつはらはらとちる(壺竹訳)

梢に蓮のはな 山中にひらくあかい花 谷川の家ひっそりと人なく みだれ咲きつつはらはらとちる(壺竹訳) 辛夷塢(木蓮の土手) 王維の詩

木末芙蓉花 山中発紅萼 澗戸寂無人 紛紛開且落

王維(700?〜761?)は子供のときから音楽に秀でていて宮廷のタレントでした。30歳頃妻を亡くして以後独身を通しました。盛唐の宮廷詩人として有名です。日本でも白楽天と並ぶ人気のある詩人です。「詩中に画あり、画中に詩あり。」という作風で、自然の一点景として融合した人間の生活の楽しさに関心がありました。また南画(水墨画)の祖と仰がれる画家でもあります。 彼の画は、後人の種種の画評によると、神韻縹渺とただよっていて、いわゆる画工の画とはおのずから異なっているそうです。cf.中国詩人選集第6巻「王維」都留春雄注--岩波書店 春を呼ぶような木蓮を描いてみたかったのですが、書を書いても絵を描いても所詮自分以上でも以下でもありえませんね。

同じものを描いても人それぞれに違った絵が描けるのは人が自分の目を通して認識したものを心のままに描くからです。美は描かれる対象だけにあるのではなく見る人の肉体や主張と共にあるといえるでしょう。

美しいものを見出す力と表現する力とで美術作品は生まれます。この二つの力は鍛錬によって育てることができます。

環境がもたらす影響もあり書道が胎教によいとされ今もそれを伝えている家もあります。 古来、書画一致という言葉があり、ひとりで書いた書と絵がひとつの画面に調和して収まった名作が多々あります。

中国では八大山人、石濤など、わが国では与謝蕪村、富岡鉄斎など、他にも大勢ありますが、すばらしいですね。また俳画や絵手紙などの形式も育ち今も楽しまれています。

洋画にはサイン程度で、文を書き付けるのは見かけませんが、浅井忠(1856〜1907)、藤島武二(1867〜1943)、山下新太郎(1881〜1966)、安井曽太郎(1888〜1955)などの作品は書的筆触によって画料が精彩を放っています。

西洋には明治時代に浮世絵が伝わり、画家たちを魅了しました。日本の書線をとり入れたマティスやピカソらの作品も有名です。

彼らは製作意欲を掻き立てられる感動を覚えたのでしょう。

絵画が対象の外形を離れ主観を強く表現してできた抽象絵画には書に似た作品があります。また逆に書が可読性に重点を置かなくなると絵画に似てきます。可読性の無いものは書とは言えないと思いますが。

墨はおおむね黒でありながら色んな色彩を感じさせ平面を立体にも見せます。

背景を塗りつぶす西洋の絵画に比べ水墨画は何もかかないところに背景の空や空気を表します。

これは書作品にも通じ、線質と共に適切な白と黒の配置で美しさを見せます。そこで書と絵が一枚の紙面に混在することができるわけです。

画家のみならず彫刻・陶芸などさまざまなジャンルの芸術家達が今も書の修行をしています。美術の技術と感性は書によって高められます。

梢に蓮のはな 山中にひらくあかい花 谷川の家ひっそりと人なく みだれ咲きつつはらはらとちる(壺竹訳)

梢に蓮のはな 山中にひらくあかい花 谷川の家ひっそりと人なく みだれ咲きつつはらはらとちる(壺竹訳)