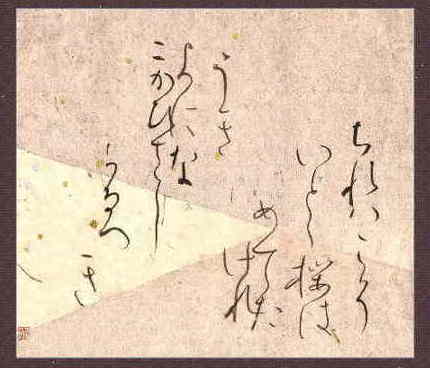

散ればこそいとど桜はめでたけれ 憂き世になにか久しかるべき

散ればこそいとど桜はめでたけれ 憂き世になにか久しかるべき

伊勢物語(第八十二段)

「言霊の幸ふ国」

という言葉にあるように日本の言葉には霊力があると信じられてきました。

語り部が伝えた物語は、一語一句を変えることなく伝えていたのではないかと思います。

言葉は極めて大切な文化財であるとの認識があったに違いありません。

今も日本語には擬音語・擬態語が多く自然な形で使われ、

音韻の中にその意味を探ることもあります。

これは文字の国中国が漢字の中に意味と発音を見出すのに匹敵しているのではないでしょうか。

荒木博之氏は『古事記』に「ことのかたりごと」と断りしてある部分があることなどから、

「ものがたり」と「ことのかたりごと」

とは古代の人間はカテゴリーを分けていたと論じています。

今も「人生はむなしいもの」であって決して「人生はむなしいこと」とは言わず、

「何と馬鹿げたことをしでかしたものだ」とは言っても

「何と馬鹿げたものをしでかしたことだ」とは言わない点で

この使い分けは生きていると指摘されます。

「こと」が「1回的事件」であるのに対し、

「もの」は「世の原理・法則」であり「ものがたり」は

「世の原理・法則についての、あるいは原理・法則を知らしめるための説話」ということになります。

鹿児島県の黒島に伝承されている昔話の語り始めのきまり文句は

「さる昔、ありしかなかりしか知らねども、あったとして聞かねばならぬぞよ」であり、

大隈半島、薩摩半島に伝わるのも同じ趣旨の語りはじめであるということです。

出来事・実話の伝承に主眼を置いてないのが物語りの特徴です。

竹取・源氏・伊勢・大和・平家など物語文学は、

黙読ではなく「語り」によって「もの」を教えた文学と言えます。

美しい音声表現で味わいたいと思い、

また新しい伝達媒体にふさわしい物語文学・表現の登場も期待します。

奈良時代から印刷技術のある日本では流行の物語は木版出版されて広く普及しました。

挿絵のあるものもあります。古典文学全集に今も必ず入っていて絶えることないロングセラーです。

書で有名なのは平安末期の作品、絢爛豪華な「源氏物語絵巻」で

大部分が便箋につめて書いたような形。現代書家にもこの形の作品があります。

ほかに、文頭を高いところから書き始めて次第に行頭を下げ文末は低い位置になる、

イントネーションに似た読みやすい形もあります。

読本として、手習の手本として、また鑑賞にも適しています。

絵巻物にはこの行書きと雁行形のちらし書き、

さらに自由なちらし書きを混ぜたり絵の中に人物名を書きこんだりして

絵と書の境界をぼかしたものや、書だけの部分をつくらず絵の中の余白を多くして

そこに文章を書きこんだものなど色々です。

今の絵本と同じように自由な表現で巻物の紙面構成がなされ、

中世から現代まで多くの作品が作られています。

平安期の物語文学は歌のことばがきが発達した形と言われており、

章の後りに歌が書かれています。この歌が原理・法則を表しているという形です。

イゾップ寓話がイソップ物語と呼ばれるのは最後に教訓があるからではないでしょうか。

平家物語には歌がありませんが、はじめに

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり。

娑羅双樹の花の色、盛者必衰の理をあらわす。

おごれる人も久しからず、唯春の夜の夢のごとし。たけき者も遂にはほろびぬ、

偏に風の前の塵に同じ。

秦の趙高、漢の王莽、梁の周伊、唐の安禄山らも旧主先皇の政治に従わず、

楽しみをきわめ諫言も聞かず、天下の乱れも知らず、民衆の憂いも顧みないので亡びてしまった。

我が国でも、承平の平将門、天慶の藤原純友、康和の源義親、平治の藤原信頼、

これらもまもなく亡びてしまった。

最近では、六波羅の入道前太政大臣平朝臣清盛公という人の有様を聞くと、

言葉にできないほどだ。」

ということで、盛者必衰の理を示す旨が表明されています。

単に史実を列記する目的で作られたのではありません。

さて、伊勢物語は竹取物語と同じくらい古いと考えられる歌物語です。

「伊勢物語」という名の由来や作者は明示されておらず、10世紀中ごろにはできていました。

在原業平(825〜880)の歌を中心に有名無名の和歌と小話で、本によって違いますが115〜136段です。

和歌というものを、そして人間関係というものを教えてくれます。

和歌の教本として極めて優れたものです。

(第八十二段)はじめの部分

惟喬の親王が

毎年桜の花盛りの頃水無瀬という所の宮においでになりました。

鷹狩りとはいいながら酒とやまとうたが主目的のようです。

交野の渚の院の桜の木の下で

馬から降りて、枝を折って髪に差して、一行の上、中、下の身分の者がみな歌を詠みました。

世の中に絶えて桜のなかりせば 春の心はのどけからまし ・・・

右の馬頭(業平)

すると

散ればこそいとど桜はめでたけれ 憂き世になにか久しかるべき ・・・別の人

桜の美しさと哀感が伝わってくる2首ですが、桜のせいで・・、と言えば、

桜は散るからいいんだ・・と詠い、人それぞれに思いは違うようです。

どんな気分の時にも歌は詠めるのですね。