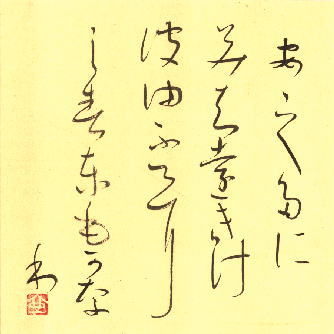

書風は秋萩帖(伝小野道風筆)を参考にしました。 秋萩帖は仮名の原点とも言うべき、しかも小野道風(894〜966)筆と伝えられるほどの名筆です。

「草」の手、つまり草書体の漢字を表音文字として使い、中国のくずしかたにとらわれない仮名書体で書かれています。

ヤ行のエを区別した文字使いをしていることなど書写年代の古い特徴があり文学的にも資料価値の高いものです。

接いでありますが第1紙と第2紙以下とは手が違い、紙もちがいます。和歌が作者名なしで第1紙に2首、第2紙以下19枚に46首書かれた巻子本(巻物)です。

帖と名づけられているのは江戸時代にはすでに版刷りされた法帖(手本)として有名であったためです。

第1紙の書き振りは傑出しており、第2紙以下はこれの模写とみられます。

書かれたのは第1紙が朱雀天皇の御代(931〜946)にもとめても不当でなく、第2紙以下は花山天皇の御代(983〜9)の前後とみられます。

第1紙だけでも高い価値はありますが模写で全貌が見られるところにさらに素晴らしい価値があります。

習うときには第1紙をしっかり習ってから以下の部分の字形等を参考にするのがよいと思います。 いまでは古典として学ばれる良寛の個性的な書風は、秋萩帖や懐素に根源があるといわれています。

優れた古典を手本として模写することで子孫に伝え残していくことができ、自分の糧として創作に役立て突然変異を産むことも楽しいことです。

書とはすこし離れますが、数年前、国語の教科書に「礼記」が載っていて気になりましたので、ご一考頂きたく、吉川幸次郎著「中国の智恵」より一節引用します。 しかしたといそれらの説話( 「礼記」・「大載礼記」・「韓詩外伝」 )が、いかに私を楽しませようとも、それらのもつおもしろさは、孔子の言行の直接な記録である「論語」のおもしろさには及ばない。一たい、西方の文明に接触するまでの中国の文明体系のなかでは、小説のおもしろさは、歴史記録のもつおもしろさに及ばないのが、常である。「水滸伝」のもつおもしろさは、結局において「史記」のもつおもしろさに劣り、「三国演義」のもつおもしろさは、陳寿の「三国志」、もしくは「史治通鑑」のもつおもしろさに、劣る。空想によって「人間の理想」をえがくよりも、実際に行為された事柄のなかに「人間の事実」を見いだすことが、この国の文明の姿であった。そうしてその点、中国の文明は、おなじく東洋の文明といっても、印度の文明とは、対蹠的である。

二宮尊徳も、「頭のよい人は道徳に遠い。文学があれば申韓(重刑主義の法律学者申不害と韓非子)を、文学者でなければ三国志・太閤記を引いて話をし、論語・中庸などは話さない。道徳の本理は頭では理解できないからだ。血気盛んで偽心がめばえる青年期にこれら俗書を与えることは悪いことだ。」と指摘しています。いまと似た状況だったのでしょうか。漢文に限らず教材・遊具などは吟味し最高のものを与えたいものです。

2001.3.18.

主な参考文献 「平安期かな名蹟選集第19巻 伝小野道風筆 秋萩帖」 書藝文化新社

「新譯論語 大町桂月譯解」 至誠堂書店

「中国の智恵」吉川幸次郎著 新潮文庫

「新講二宮尊徳夜話」黒岩一郎著 明徳出版