古筆美手習机 7

縦線の練習 | ||

| 縦線まず一本の満足な線を書きたい、という思いで縦線を選びました。「し」が目立ちますが長いのやかすれているのや色々でどれにするか迷って、「し」以外で探して、「は」の第一画で気に入ったのがあって、それを練習することにしました。 「ひとはいさこころもしらす・・」の「ひとは」の「は」です。 | |

| 紙に一杯になったころ運筆の速さはこんなものだろうという感じがつかめました。 しかし一本も似ていません。考えてみるとこの「とは」の動きは今日の運筆練習でスムーズにいかなかった左回転。 敷き写し「ひ」と「と」でつくる空間、「と」と「は」で作る空間の魅力にかられて、ロール紙にこの一首を敷き写ししてみることにしました。そしたら、その前の行がわたしの好きな個所「つらゆき」なので、ここからなぞってみました。歌の下の方、墨継ぎのあと「ふるさとは」を書いていて、筆の角度が立ちすぎていることに気づきました。 | |

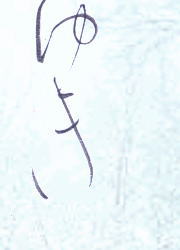

| 臨書思いのほかきれいに敷き写しできたので20cmの料紙に3回臨書。筆の傾きに気をつけながら。でも出だしの「ひ」一文字も似ません。 理想が高いのかもしれない、コピー機じゃないのだから、本人が書いたところで再び同じものは書けないのだからなどと気を取り直しながら書きました。 それにしても、先生方が指導書に掲載していらっしゃるのを見ると随分似てますね。何回書かれたのでしょう。 写真は今日の作品。「とは」は、上下に返して書いているので半分は逆立ちしています。ロール半紙は前回の余白を切り取って使いました。 下の臨書三回は紙を折って使ったので折り目が写っています。 反省臨書は、線のはじめ(起筆)を似せて、終筆を似せて、途中(送筆)も似せる。つまり全部そっくりにと言うことです。黒いところが似たら白いところ、つまり字形を似せる。 しかも、白黒のバランスも似せる。 ということですが、今回はまだ何も似ていません。 この先長い道のりです。 一本の線も似てはいませんが、前回の「古今倭歌集巻第一・・」に比べると格段の上達!しっかりしてきています。墨の濃淡も字の大きさもましになりました。成果はあった。と気を良くして、ロール紙の「つらゆき」の「ゆき」をWEB用の作品にしてみました。 | |

背景素材にしました。  次回は横線を勉強しようと思います。 2002.2.14. |